このブログのタイトル通り、私はリピート系FXを行っています。リピート系FXとは、「買いor売り」や「決済(利食・損切)の値幅」などをあらかじめ設定して、その条件で売買を繰り返す注文のことで、一定の売買ルールに基づき 自動売買 する意味では広義のシステムトレード(シストレ)に当てはまります。 スキャルピング や デイトレード などの裁量トレードと比べて、一度設定しておくだけで放置できるため、時間の効率化を図ることができます。

さらに詳細については、リピート系自動売買機能を提供している松井証券の「よくあるご質問」掲載ページを参照ください。

私が行っているリピート系FXの設定内容とその理由について述べます。

レバレッジと通貨ペア

私は、FXを利率の良い外貨預金だと考えています。外貨預金自体が日本円よりも高い金利が得られるのですが、FXはレバレッジを効かせることで、外貨預金と同じ金額でさらに高金利(=スワップポイント)を得ることができるためです。さらに取引コストも外貨預金より安いため非常に有利です。

金利を最大化するため、レバレッジは設定上限値の25倍にします。

通貨ペアは、スワップポイントが高く、確実に利益が得られることが私の条件になります。日本円は世界で最も低金利の通貨の一つですから、日本円で外貨を買うことで、確実にプラス方向のスワップポイントが得られます。ここ数年で最も効率よくスワップポイントを得られる通貨ペアとして、米ドル/円と豪ドル/円の2つを選びました。

2025/6/20時点のSBI FXトレードのデータから、年利を簡易計算してみます。

| 通貨ペア | 取引証拠金 (1万通貨) | 買スワップ (1日) | 買スワップ (365日) | 年利 |

| 米ドル/円 | 58,454円 | 159円 | 58,035円 | 預託証拠金60万円の場合、9.7% |

| 豪ドル/円 | 37,701円 | 86円 | 31,390円 | 預託証拠金40万円の場合、7.9% |

FXは、直接取引するための取引証拠金の他に、担保としての証拠金もあわせて預託証拠金を口座に預けます。ロスカットしないように余裕を持って証拠金を預けたと仮定して計算してみましたが、それでも年利に換算すると8~10%となります。2025年の外貨の定期預金はせいぜい3~5%台ですから、非常に高金利であることが分かります。

補足1:スワップポイントは常に変動する

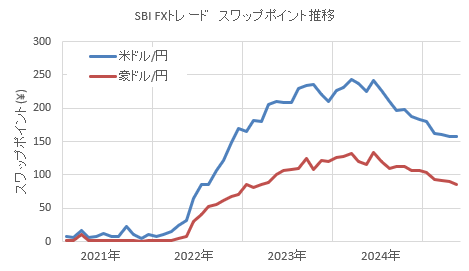

2021年以降のSBI FXトレードの1万通貨スワップポイント推移をグラフに示します。

米ドル/円も豪ドル/円も、数年前はスワップポイントは全然高くなかったのです。例えば、2021年1月には米ドル/円がたったの7円、豪ドル/円は2円でした。これではスワップポイント狙いで取引するのはきついですよね。それが2022年から上がり始めて、2024年4月には米ドル/円が264円、7月には豪ドル/円が141円まで上昇しましたから、ものすごい変動です。2025年も高水準で推移していますが、継続的にチェックする必要があります。

FX各社はWEBページでスワップポイントカレンダーとして過去のデータを公開しています。

SBI FXトレードのスワップポイントカレンダー掲載ページはコチラ

松井証券のスワップポイントカレンダー掲載ページはコチラ

補足2:その他の人気通貨ペア

リピート系FXの通貨ペアとして、他には「豪ドル/NZドル」「ユーロ/英ポンド」の人気があります。リピート系FXは、一定の範囲で値動きするレンジ相場で有利と言われていますが、これらのペアは両通貨間で同じような値動きをするため、レンジ相場になりやすいのが理由です。ところが、スプレッドとスワップポイントは良い条件とは言えず、私は選択肢に入れていません。2025/6/20時点のSBI FXトレードのデータを示します。

- 豪ドル/NZドル:スプレッド=1.78銭 スワップポイント=0円 取引証拠金=37,702円

- ユーロ/英ポンド:スプレッド=0.90銭 スワップポイント=(売)96円 取引証拠金=67,327円

注文数量

一度の取引の注文数量を10,000通貨としています。個人投資家としてはごく一般的で、資金量に対して建玉保有中の含み損が膨らみすぎないようにバランスを考慮しています。

10,000通貨とは、米ドルも豪ドルもそれぞれ10,000ドルになりますが、レバレッジを25倍にすることで、必要な取引証拠金は400ドル分の日本円です。2025/6/20時点のレートだと米ドルの購入に58,454円、豪ドルの購入に37,701円かかります。

エントリー時の買いと売り

私はスワップポイント獲得を狙っていますので、エントリーはそれがプラスになる方向の「買い」のみです。

リピート系FXでは建玉がいつ決済できるか分からず、私は利益が出るまで数年保有する場合もあります。この状態は「塩漬け」と言われていて、さらに含み損が膨らむ恐れがあるのと、次の投資に資金を回せず資金効率が悪化するため、一般的にはあまりお勧めされていません。しかし、スワップポイントを外貨預金の利息と考えれば、塩漬けの状態も悪いとは思いません。ここ数年はスワップポイントが高水準で推移していますので、このような戦略が可能です。

注文値幅と益出し幅

注文値幅を20pips、益出し幅も20pipsとしています。日本円が絡む場合は、1pips=1銭(0.01円)となり、米ドルや豪ドルの円に対するレートが20銭変動するごとにエントリーと決済を繰り返します。

例えば、1ドル=150円のレートからスタートした場合、149円80銭まで下がったら買い、再び150円まで上がったらそれを売って新規に買う、さらに150円20銭まで上がったらそれを売る、という具合です。10,000通貨の取引であれば、一度の決済で20銭 x 10,000通貨=200,000銭=2,000円の利益になります。

一般的に、値幅を狭くすると頻繁に注文が成立するので利益が出やすいことが多いです。私がリピート系FXをやり始めた当初は、注文値幅を100pips、益出し幅も100pipsにしていました。その後、慣れてきたら注文値幅を50pips、益出し幅も50pipsという風に、段階的に狭い設定に変更してきました。まだ資金が少ないときに値幅を狭く設定すると、たくさんエントリーされるため決済待ちの建玉が増えすぎて証拠金維持率が低下し、50%まで下がると強制的にロスカットされてしまいます。自分自身の感覚をつかむためにも、最初は値幅を広く取り、証拠金の余裕を持ちながら徐々に狭い設定にしていくのが妥当だと考えます。

では、どれだけ余裕を持つべきか?については、この後のリスク管理で述べます。

リスク管理

リスク管理のポイントはひとつだけ。絶対にロスカットを避けることです。

FXでは絶対ロスカットを避けなければなりません。ロスカットによって、せっかく投資した資金がなくなり、FX取引の土俵から降ろされてしまうからです。実は私もFXを始めた当初、約200万円のロスカットを身をもって体験したひとりです。それを手痛い勉強代だったと真面目に考えるようになり、現在に至ります。

特にリピート系FXは、基本的に含み損を抱えながら運用する手法であるため、ロスカットには常に注意が必要です。

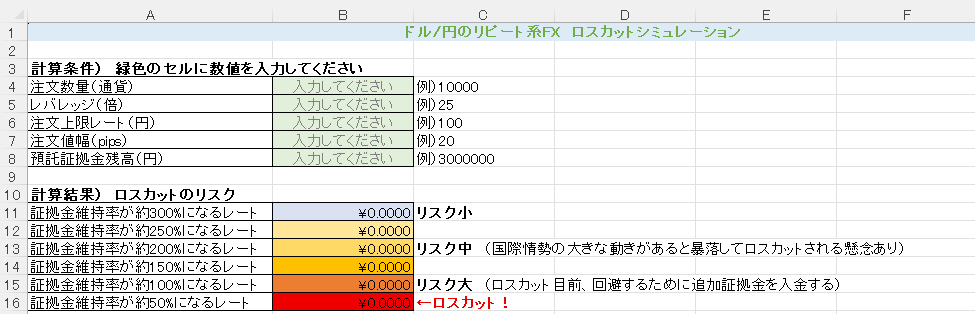

これまで述べた取引の設定で、為替レートがどれだけ変動したらロスカットされるのか?あらかじめ知っておくべきです。FX会社がWEBページでロスカットシミュレーションのツールを提供していますが、リピート系FXを想定した汎用ツールが見当たらなかったため、エクセルシートを作成しました。

下図に示すように、シートの緑のセルに数値を入力できるようになっています。

シートに入力したサンプルを示します。リピート系FXの設定内容を入力すると、計算結果として、ロスカットされる為替レートが表示されます。

証拠金維持率が300%以上であればリスク=小です。200%だとリスク=中で、もしも何か大きな世界情勢の動きがあると、一日で暴落してロスカットされる懸念が出てきます。例えば2008/10/24のリーマンショックでは、米ドルが約7円、豪ドルが約11円、一日で下落しました。ここまで大きいのは非常に稀かもしれませんが、新規注文を控えるなどして様子をうかがう方が良いかもしれません。100%以下になるとリスク大で、追加証拠金を入金するなどの対応をしないといつロスカットされてもおかしくありません。

ここに示したサンプルは、2025年6月の豪ドル/円の為替レート=約95円をもとに、これまで述べた設定内容を反映させたものです。預託証拠金の残高次第になりますが、為替レートが下がった場合、82.8円で証拠金維持率=100%となりロスカットのリスク大、81.4円で証拠金維持率=50%となりロスカットが実施されるシミュレーション結果となりました。

では、実際にはどれだけ値下がりがあり得るのか?を見てみましょう。1990年以降の米ドル/円と豪ドル/円の為替レート推移を図示します。

米ドル/円は、最安値=76.65円、最高値=158.39円で、その変動幅は81.74円。豪ドル/円は、最安値=56.91円、最高値=121.02円で、その変動幅は64.11円。どちらのレートも、最高値から半値以下に値下がりした経緯があります。

この大きな変動に耐えられる証拠金を準備するのはさすがに無理です。グラフを見ると、おおむね米ドルは6年以内、豪ドルは5年以内で下降から上昇へまたは上昇から下降へ、トレンドが変化しています。これに従うとすれば、2025年以降は下降トレンドになる可能性があります。現在のところはスワップポイントが高水準で維持しているため、ある程度の下降トレンドはそれでカバー出来ますが、スワップポイントの利益がほとんど見込めなくなってきたら、私の取引手法も見直しの時期だと思っています。

(補足)

私がロスカットを経験したのは2015/8/24、「チャイナショック」と呼ばれた出来事です。

中国株式市場の急落:中国の株価バブルが崩壊し、上海総合指数が大幅に下落。

人民元の切り下げ:中国人民銀行が突如人民元を切り下げ、市場に不安が広がりました。

世界同時株安:これをきっかけに、アジア・欧米の株式市場も連鎖的に暴落。

この急落は、「フラッシュクラッシュ」と呼ばれる瞬間的な大変動で、数分で約3円の下落となりました。投資家が安全資産の円を買う動きが連鎖して、テクニカル的な節目(200日移動平均線など)を割り込んだことで自動売買が連鎖的に発動したとのことです。

手動リピートと自動リピート

リピート系FXは、手動で行うことも自動で行うことも可能です。私は、SBI FXトレード口座を利用して手動で、さらに松井証券FX口座を利用して自動で行っています。

私が手動リピートを行っているのは、取引コスト削減とスワップポイント利益のためです。自動リピートは自動売買機能を利用しますが、取引コストが高かったりスワップポイントが低かったりします。

手動リピートでは、ひとつの取引ごとにイフダン注文(IFD)で買い注文と売り注文を同時に予約する作業を行います。

IFD注文については、SBI FXトレードの「IFD注文の活用方法」掲載ページをご覧ください。

私の注文値幅の設定だと、1日のなかで数回の新規注文と決済が行われます。その間ずっと値動きを見ていることはできません。そこで、現在の為替レートから下がった場合の注文をあらかじめ複数行っておけば、注文機会を逃しにくくなります。逆に、為替レートが上がった場合は、保有中の建玉が決済されます。そこで、決済された注文をリピート注文します。これを日課として、朝昼晩の最低3回はチェックするようにしています。

それでも、値動きが大きいときは注文が間に合わず機会を逃してしまいます。これに対して自動リピートでは、一度リピート注文を設定すれば、日々の新規注文と決済は自動で行われるため、注文機会を逃しません。ほったらかしで運用できます。

このように手動と自動を併用しているのは、自分の勉強のためでもあります。情報を見て理解するのとやってみて実感するのはやはり違いました。自分にとって利益優先の手動が良いのか、それとも便利さ優先の自動が良いのか、これらを両立できるサービスが出てくるのか、今後見極めたいと思います。

まとめ記事はコチラ

コメント